神様からの授かりもの

氷見の寒ブリ漁は、400年の歴史を持つ「定置網」漁法で行われています。

漁獲効率が低く、漁業者は大変な苦労を重ねて伝統漁法を代々継承し、獲れた魚を神様からの授かりものとして大切に扱ってきました。

その理由はどこにあるのでしょう。

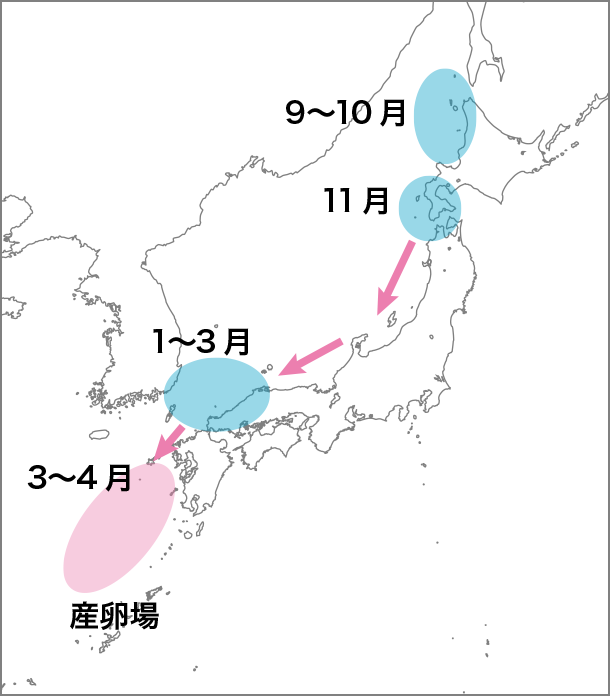

ブリの回遊ルート

ブリの産卵期は3~6月で、主な産卵場所は九州の西方近海です。10cmくらいまでの幼魚(モジャコ)は、流れ藻について海流に乗り、5~8月にかけて日本各地の沿岸に流れつき、秋には体長35~40cm、体重約1kg位に成長します。

2歳までは沿岸各地で小規模な回遊を行いながら成長し、3歳の秋頃には長距離の回遊と産卵に備えて、たっぷりと脂肪を蓄え、体重は8~11kgとなります。

そして、11~12月の冬の荒天(寒波)が到来すると同時に、それを避けるように一斉に猛スピードで南下し始め、わずか3~5日で能登半島付近を通過します。

チャンスはわずか1回

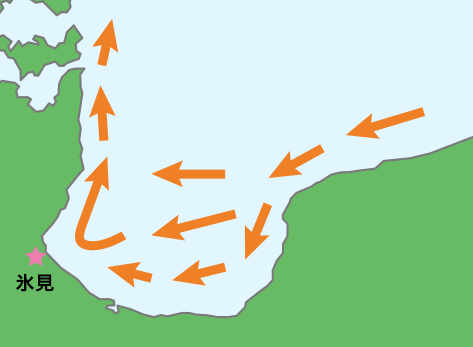

南下してきた寒ブリは、ちょうど氷見沖で能登半島にぶつかり、迂回します

本州沿いに南下してきた寒ブリの群れは、氷見沖で能登半島に突き当たり、何十万尾もの寒ブリが集まります。しかし、寒ブリが南下してくるのは11~12月の間に、わずか1~2回。ですから寒ブリが獲れるのも、その1回しかチャンスはありません。

例え運良くブリの大群が定置網に入っても、網から出てしまうまで、わずか2〜3時間。この間に、すばやく水揚げしなくてはならないため、漁師たちにとっては、年に一度の大勝負でした。

しかも、南下する前に、たっぷりと脂肪を蓄えていたブリも、氷見沖に来る頃にはほどよく身が締まってちょうど食べ頃になっています。

ですから、氷見の漁師は、定置網に入った寒ブリを「神様からの授かりもの」と捉え、大切に扱ったのです。

氷見の地域ストーリー

氷見の地域ストーリー